廃棄物処理・資源循環

廃棄物をかけがえのない

「循環資源」として活用する

ワンストップサービス

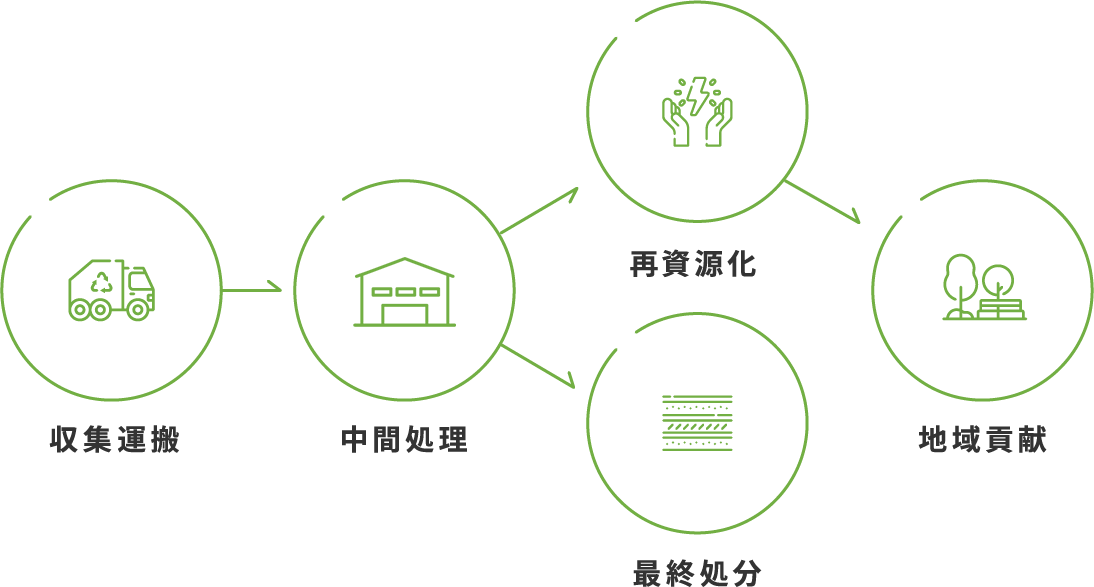

当社グループでは、収集運搬から中間処理、再資源化をはじめ、最終処分、地域貢献まで、

ワンストップで対応できる体制を整えています。

収集運搬

- 多様な廃棄物に対応する収集運搬車両

収集運搬車両 保有台数 - 約700台

- 海上コンテナ保有基数

- 約800基

保有する廃棄物収集運搬車両は、約700台。海上輸送コンテナについては、約800基。30ヵ所以上のリサイクルセンターをつなぐ資源循環サービスネットワークにより、関西圏・中部圏・関東圏を中心に北は東北から南は沖縄まで、広範囲からの収集が可能です。

収集運搬車両

ポップアップウィンドウが開きます。

中間処理

- 選別・破砕・再資源化施設

総許可能力 - 55,295t/日

※2024年6⽉現在

徹底した選別で再資源化物を回収。豊富な経験により、再資源化率の高い効率的な処理を行っています。

- 焼却・ガス化改質・焙焼施設

総焼却処理能力 - 2,412t/日

※2024年6⽉現在

焼却時に発生する熱を利用して発電するほか、最終処分場から発生する浸出水を蒸留するためのエネルギーに活用するなど、先進的な取り組みを進めています。

再資源化

- 再資源化量(2024年3⽉期実績)

- 943,000t/年

各リサイクル法に対応して、多様な廃棄物を環境に配慮した施設でリサイクルしています。新たな資源として生まれ変わったリサイクル製品を、暮らしや産業に還元し、資源循環社会の実現に貢献しています。

主な再資源化品

ポップアップウィンドウが開きます。

各リサイクル法への対応

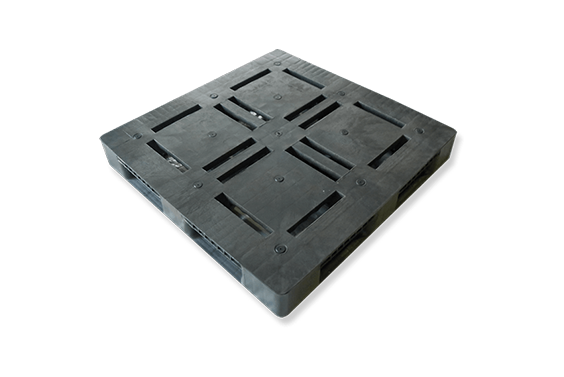

容器包装リサイクル

自治体で収集された廃プラスチックを受け入れ、選別・圧縮梱包を行っています。また、(財)日本容器包装リサイクル協会への入札を経て、再資源化業務を受託。廃プラスチックを高度なリサイクルシステムでリサイクルペレットとして再資源化しています。ペレットは物流パレットに加工し、販売しています。

プラスチックリサイクル

2022年4⽉に施⾏された「プラスチック資源循環促進法」を後押しに、プラスチックに対する様々なリサイクルが進んでいます。⼤栄環境グループでは廃プラスチック類を回収し洗浄・破砕し再び物流パレットやペットボトルなどの原料として再資源化を⾏うマテリアルリサイクルや、雑多な廃プラスチックを原料としてガス化及びメタノールへ改質するケミカルリサイクル、プラスチック焼却時の熱エネルギーで発電を⾏うサーマルリサイクルなど、様々なアクションでプラスチックのリサイクルに取り組んでいます。

食品リサイクル

主にスーパーや食品加工工場から排出される野菜や肉、魚などの食品残さを発酵・熟成させ、良質な堆肥を製造。この堆肥を使って育てられた野菜は再び店頭で販売される「食品リサイクルループ」を構築しています。また、メタン発酵によるバイオガス発電施設を建設し、食品廃棄物を活用した脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めています。

施設紹介

ポップアップウィンドウが開きます。

建設リサイクル

建設現場からの廃棄物はコンクリートなどの他、様々な種類の廃棄物が混在しているため、要求される選別水準が高くなります。当社グループでは独自のノウハウで高効率に処理出来るシステムを構築しています。例えば、選別により分離された石膏ボードは再び石膏ボードの原料となるのはもちろんのこと、付加価値の高い地盤改良材にも利用されます。がれき類は路盤材等の土木資材として再生しています。

自動車リサイクル

トヨタ自動車・本田技研工業を中心としたTHチーム、日産自動車・マツダを中心とするARTチームの両チームより自動車破砕残さ(シュレッダーダスト:ASR)の再資源化を受託しています。

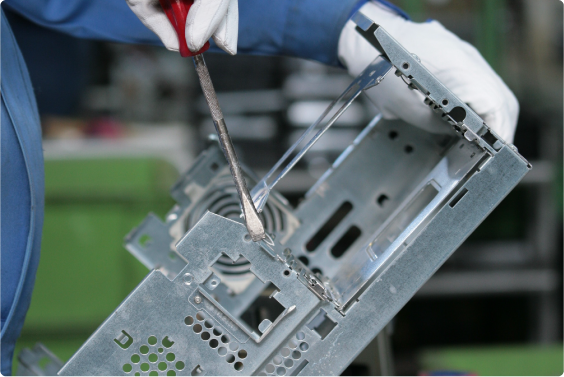

小型家電リサイクル

使用済みの小型家電から、銅・アルミをはじめ、レアメタルを含む有用金属を回収しています。レアメタル含有量の多い部品の回収工程は全て手作業で行い、個人情報が入っているハードディスク等は専用機器で物理的に破壊し、情報漏洩を防止しています。

最終処分

- 最終処分場 総設置許可容量

- 31,860千m3

※2024年5⽉現在

再資源化が困難な廃棄物は、7地域で供用中の最終処分場で適正に埋立処分します。徹底した維持管理により、周辺環境への影響にも充分配慮しています。

最終処分場の維持管理

覆⼟・散⽔

処分場に廃棄物を埋め⽴てる際、廃棄物の⾶散を防ぐため、「サンドイッチ・セル⼯法」を採⽤しています。定期的な散⽔によりほこりや⼟の⾶散も軽減しています。

タイヤ洗浄

処分場内を⾛ったトラックは、タイヤが⼟だらけになっていることがあります。周辺道路を汚さないために、場外に出るトラックはタイヤ洗浄機にてしっかりと⼟を落として⾛⾏します。

水処理施設

処分場から発生する浸出水は水処理施設で浄化します。「生物処理」「吸着処理」「膜処理」等の処理を施し、浄化後に放流する水が基準を満たしていることを日々のモニタリングにより確認しています。

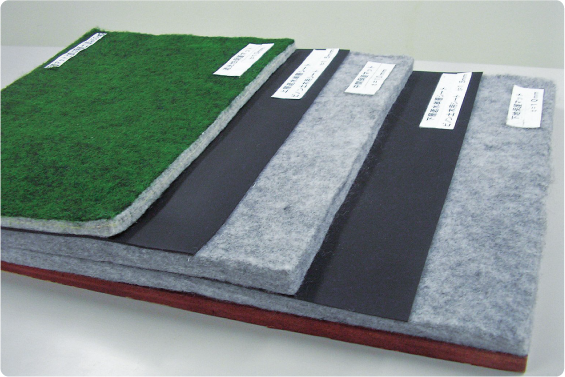

遮水シート

最終処分場に降った雨水は、埋立した廃棄物の層に浸み込みます。この水を集めて水処理施設へ送るために、処分場の内側全面を遮水シートで覆います。遮水シート2枚を3枚の不織布マットで保護する5層構造にすることで、漏⽔対策を万全にしています。

モニタリング

遮⽔⼯で防いだ浸出⽔が地下へ浸透していないかを確認するため、地下⽔の上流と下流の⽔質⽐較検査を定期的に⾏っています。

残容量の確保と埋⽴跡地活⽤

継続的な増設・新設を⾏いつつ、2031年3⽉期以降は、有機性廃棄物・資源化可能物の埋⽴ゼロを⽬指し、最終処分場の残容量確保と再資源化の促進を⾏っていきます。また、埋⽴完了後の跡地については、「和泉リサイクル環境公園」として公園に再⽣するなど跡地活⽤を⾏い、地域へ還元しています。埋⽴完了後も維持管理を徹底し、周辺環境への影響に配慮しています。