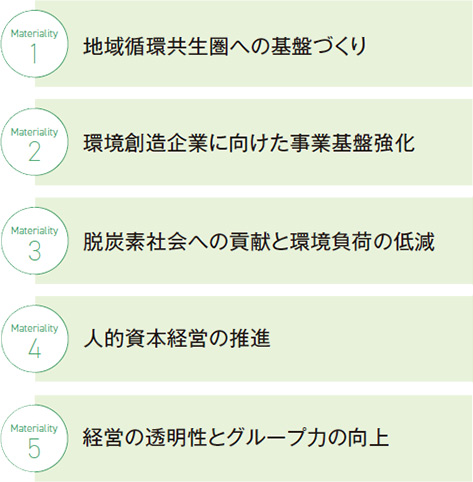

重要課題(マテリアリティ)

大栄環境グループの重要課題(マテリアリティ)

⼤栄環境グループは、環境・社会をとりまく課題や当社グループの事業課題をリストアップし、ダブルマテリアリティの考え⽅により各種課題の重要度を検証する特定プロセスを経て、2024年6⽉に5つの重要課題(マテリアリティ)を特定しました。各重要課題の構成要素や、重要課題と特定するに⾄ったストーリーもあわせて整理しています。

⼤栄環境グループの重要課題(マテリアリティ)

| 重要課題 | 構成要素 | ストーリー | |

|---|---|---|---|

| 1 | 地域循環共生圏への 基盤づくり |

地域住民との共存・ 地域への貢献 |

大栄環境グループのコア事業である廃棄物処理・資源循環は、地域の理解がなければ成り立たない事業であり、これまで地域に根差した事業を展開してきました。今ある事業拠点の地域において、さらに地域に根差していくことが重要であることはもちろん、今後も事業エリアを拡げていく中で、新たな地域においても既存拠点と同様に、地域との強い信頼関係をつくっていくことが非常に重要です。地域とのさまざまなコミュニケーションを通じて、多面的な価値を創出する「地域循環共生圏」を構築するためのベースを創っていきます。 |

| 自治体との協力体制の拡充 | |||

| 2 | 環境創造企業に向けた事業基盤強化 | 一般廃棄物と産業廃棄物の一体的処理の推進 | 廃棄物処理・資源循環分野で2050年カーボンニュートラルを実現するためには、処理施設の集約化が必要であるものの、過疎化や財源の問題から、廃棄物処理施設を自ら更新することが困難な自治体が増加すると考えています。既存拠点による一般廃棄物処理の拡充や、公民連携などによる新たな事業拠点の創出を含め、大栄環境グループの全拠点で一般廃棄物と産業廃棄物を一体的に処理することを通じて、処理施設の集約化を図り、この分野のカーボンニュートラルと排出者のコスト負担抑制の同時実現に寄与していきます。 |

| 処理施設の能力増強・ 処理ネットワークの拡充 |

|||

| 3 | 脱炭素社会への貢献と環境負荷の低減 | 資源循環システムの高度化 | 日本全体での2050 年カーボンニュートラル実現のため、各産業界において、これまで廃棄物となっていた未利用資源をいかに循環利用するかが非常に重要です。循環利用を最大化させる資源循環システムの高度化に取り組むとともに、廃棄物から資源やエネルギーを可能な限り創出し、施設の省エネ化を進めます。また、処理過程における周辺環境への負荷を可能な限り低減し、その維持管理状況をわかりやすく開示することで、安心・安全な施設運営であると評価いただけるよう努めます。 |

| 創エネルギーと 省エネルギーの推進 |

|||

| 環境保全への取り組み | |||

| 4 | 人的資本経営の推進 | 次世代リーダー層の育成 | 地域やお客さま、株主の皆さまからの期待に大栄環境グループが応え、信頼を得ることができるかどうかは、全て「人」にかかっています。急激な成長スピードや社会の変化に対応しながら、「創造・改革・挑戦」という経営理念を実践し、不可能と思えることにも果敢に挑戦する人財を育成します。また、全ての従業員が個性や能力を発揮し、生き生きと活躍できるようにエンゲージメントを高めていきます。今後、業界再編が進むと考えられる大栄環境グループの事業領域において、優れた人財を確保・発掘・育成し続けるための環境整備を進めます。 |

| 人財の確保・発掘・育成 | |||

| 働きやすい職場および ダイバーシティの基盤整備 |

|||

| 5 | 経営の透明性と グループ力の向上 |

グループガバナンスの強化 | 大栄環境グループにとって、上場する最大の目的は「ガバナンスの強化」でした。子会社数や従業員数が拡大する状況下で、グループガバナンス体制を整える必要があったからです。今後も業界の集約化を先頭に立って進めていく上で、「監査等委員会設置会社」への移行とともに、情報セキュリティや労働安全衛生などの管理体制も一段と強化し、さらなるガバナンス強化を通じて、経営の透明性とグループの総合力を高めます。 |

| 企業倫理・ コンプライアンスの徹底 |

|||

| 情報セキュリティの強化 | |||

| 労働安全衛生の確保 | |||

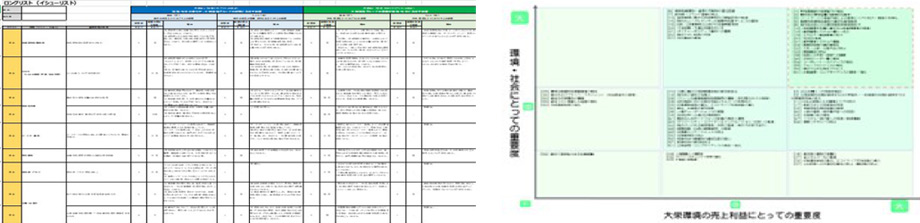

重要課題(マテリアリティ)の特定プロセス

Step 1 ロングリストの作成・課題の抽出2024年1⽉

第8次経営計画で策定した「ESG施策」、SASBやGRIなどのガイドラインを参考に「⼤栄環境グループの課題」と「環境・社会にとっての課題」を網羅的に把握。それら課題を集約化し、計64項⽬を列挙したロングリストを作成しました。

Step 2 スコアリング評価・項⽬候補の絞込み2024年3〜4⽉

社内各部⾨、グループ会社から横断的に選出したメンバーにより、ダブルマテリアリティの観点から、ロングリストの全64項⽬をスコアリング。その結果、優先度の⾼い15項⽬を重要課題候補に絞り込みました。

Step 3 妥当性検証(役員および有識者レビュー)2024年5⽉

重要課題の候補、選定プロセスに関して役員レビューを実施しました。また、社外有識者にもコメントをいただき、妥当性を検証しました。

重要課題の特定における意見(一例)

有識者A氏から

「環境創造企業」という目指す企業像とマテリアリティは整合しているかをしっかり検討すべきである。また、事業領域に偏り過ぎないよう、サステナビリティの中でも特に環境に関するマテリアリティは必須と考える。

有識者B氏から

ダブルマテリアリティ方式の場合、「財務的影響」と「環境・社会への影響」の両方が必ずしも高いスコアである必要はない。事業の特性から労働安全衛生は必須であろう。ステークホルダーの声は可能な限り反映させる必要はあるものの、事業の多様性があるため平均値が適切とは限らないという点に配慮すべき。また大栄環境らしい言葉があると良い。

執行役員から

Step2の項目候補の絞り込み時にあった「廃棄物の適正処理の確保」では、その言葉だけを見ると、当社グループ内で一部不適正が存在するかのような誤解を与えかねない。Step4の最終案では「処理施設の能力増強・処理ネットワークの拡充」に変更したことで、当社の意図がわかりやすくなったと思う。

Step 4 経営の意思決定2024年6⽉

各Stepでの検討・調整過程を経て、5つの重要課題、重要課題を構成する要素、ストーリーを作成。サステナビリティ推進委員会、取締役会での議論承認を経て、⼤栄環境グループの重要課題(マテリアリティ)として特定しました。

アクションプランとKPI

2025年5⽉に中期経営計画「D-Plan2028」(P.17〜20参照)と連動させたアクションプランを策定・公表し、6⽉にはアクションプランに対応するKPIも策定しました。

これらの取り組みにより、⼤栄環境グループの持続的な成⻑と、社会のサステナビリティの実現の両⽴を⽬指します。

KPIの達成時期は、2028年3⽉期と2031年3⽉期(⼀部、2032年3⽉期以降を含む)を設定し、進捗管理を⾏います。

| マテリアリティ | 構成要素 | アクションプラン | KPI | 2028年3月期 (D-Plan 2028期間) 目標値 |

(参考) 2028年3月期以降の 達成時期設定 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 地域循環共生圏への基盤づくり | 地域との共存・ 地域への貢献 |

①ステークホルダーへの 適切な情報開示 |

(定性目標) 継続強化 |

- | - |

| ②地域社会発展や スポーツ文化振興の支援 |

(定性目標) 継続強化 |

- | - | ||

| 自治体との 協力体制の拡充 |

③取引自治体数の拡大 | 取引自治体数 | 非開示 | 2031年3月期 | |

| ④災害時支援エリアの拡大 | 災害支援協定の締結件数(累計) | 非開示 | 2031年3月期 | ||

| ⑤一般廃棄物処理計画/ 災害廃棄物処理計画の策定支援 |

災害廃棄物処理計画または 一般廃棄物処理計画の策定支援件数 (累計) |

非開示 | 2031年3月期 | ||

| ペットボトル水平リサイクル協定数 (累計) |

非開示 | 2031年3月期 | |||

| 2 環境創造企業に向けた 事業基盤強化 |

一般廃棄物と 産業廃棄物の 一体的処理の推進 |

⑥公民連携による 地域エネルギーセンターの 整備推進 |

基本協定の締結数(累計) | 7件 | (2031年3月期目標:12エリア) |

| ⑦既存事業拠点における 一般廃棄物受け⼊れ体制の強化 |

(定性目標) 継続強化 |

- | - | ||

| 処理施設の能力増強・ 処理ネットワークの拡充 |

⑧高効率熱回収の導入による 処理能力増強 |

焼却等熱処理施設の処理能力 | - | (2031年3月期目標:4,000t/日) | |

| ⑨高効率な選別処理工程の導入 | 年間リサイクル量 | 1,000千t/年 | - | ||

| ⑩創業100年に向けた 最終処分場残容量の確保 |

埋立残容量 | - | (2031年3月期目標:15,000千m3以上) | ||

| ⑪継続的なM&Aによる グループ間ネットワークの強化 |

M&Aによる売上高 | 100億円 | - | ||

| 3 脱炭素社会への貢献と 環境負荷の低減 |

資源循環システムの 高度化 |

⑫資源循環分野の研究開発の強化 | (定性目標) 継続強化 |

- | - |

| ⑬プラ新法に基づく 廃プラスチックリサイクルの推進 |

(定性目標) 継続強化 |

- | - | ||

| ⑭動静脈連携等による 新規事業スキームの構築 |

(定性目標) 継続強化 |

- | - | ||

| 創エネルギーと 省エネルギーの推進 |

⑮廃棄物処理発電の拡充 | 累計年間発電量 | 130,000MWh以上を維持(毎年) | - | |

| ⑯再生可能エネルギー利用率の 向上 |

電気使用における非化石エネルギーの割合 (非化石エネルギー量/総エネルギー量) |

60% | - | ||

| ⑰グループ内省エネ案件の推進 | エネルギー消費原単位 | 前期比1%減/年 | - | ||

| 環境保全への取り組み | ⑱自主環境規制に基づく汚染防止の徹底 | (定性目標) 環境モニタリングの結果 (毎年度公開) |

- | - | |

| ⑲CCU導入に向けた研究・ 調査の推進 |

(定性目標) 継続強化 |

- | - | ||

| ⑳社会全体での 温室効果ガス排出量の削減 |

CO2削減貢献量 | 12.5万t-CO2 | - | ||

| 4 人的資本経営の推進 | 次世代リーダー層の育成 | ㉑次世代リーダー層の増加 | ビジネスリーダー研修の実施時間と受講者数(年間) | 3,100時間/年 | - |

| 80人/年 | - | ||||

| ⼈財の確保・発掘・育成 | ㉒成長戦略に基づいた ⼈財の確保・育成 |

施設運転員の確保数 | 非開示 | - | |

| M&A対応人員の確保数 | 非開示 | - | |||

| スキル教育の実施時間 | 4,500時間/年 | - | |||

| ㉓多様な人財の活用の推進 | 女性新卒(大卒)採用比率 | 30%以上/年 | - | ||

| 定年退職者の再雇用率 | 70%以上/年 | - | |||

| 障がい者雇⽤率 | 2.7%以上/年 | - | |||

| 働きやすい職場およびダイバーシティの基盤整備 | ㉔⼥性活躍の推進 | 女性管理職比率 | 4.5%以上/年 | - | |

| 男女賃金差異の割合 | 75.0%以上/年 | - | |||

| ㉕働きやすい職場環境の 実現 |

有休取得率 | 90%以上/年 | - | ||

| 男性育休取得率 | 90%以上/年 | - | |||

| ストレスチェックにおける高ストレス者の割合 | 10%以下 | - | |||

| (定性目標) 事務所等の職場環境設備の改善 |

- | - | |||

| (定性目標) エンゲージメント調査結果 (平均値の前年比を評価) |

- | - | |||

| ㉖健康に配慮した経営の推進 | (定性目標) 健康経営優良認定(大栄環境(株))の維持 |

- | - | ||

| 健康経営優良認定(グループ子会社)の 新規取得(累計) |

1社 | - | |||

| 5 経営の透明性とグループ力の向上 | グループガバナンスの強化 | ㉗内部管理体制による モニタリングの徹底 |

内部監査 要改善率 | 10%以下/年 | - |

| ㉘全社リスクマネジメント体制の 強化 |

(定性目標) 継続強化 |

- | - | ||

| 企業倫理・ コンプライアンスの徹底 |

㉙コンプライアンス違反の 発生ゼロ |

重大な法令違反件数 | 0件/年 | - | |

| 情報セキュリティの強化 | ㉚情報リテラシーの向上 | 社内セキュリティ教育の受講率 | 95%以上/年 | - | |

| 標的型メール訓練実施回数 | 2回/年 | - | |||

| 情報セキュリティ委員会の開催数 | 4回/年 | - | |||

| 労働安全衛生の確保 | ㉛労働災害発生数の低減 | 事故災害(休業3日以内)の発生件数 | 16件以下/年 | - | |

| 重大な事故災害(休業4日以上)の発生件数 | 0件/年 | - |