環境 Environment

基本的な考え方

積極的な投資を引き続き進めることにより、資源循環システムをより高度に構築する取り組みを進めています。

同時に2050年カーボンニュートラルの達成に寄与するための取り組みも進めています。

環境負荷の低減

当社グループは、事業活動におけるそれぞれのプロセスでCO2削減のためのさまざまな取り組みを進めています。

環境負荷の低減

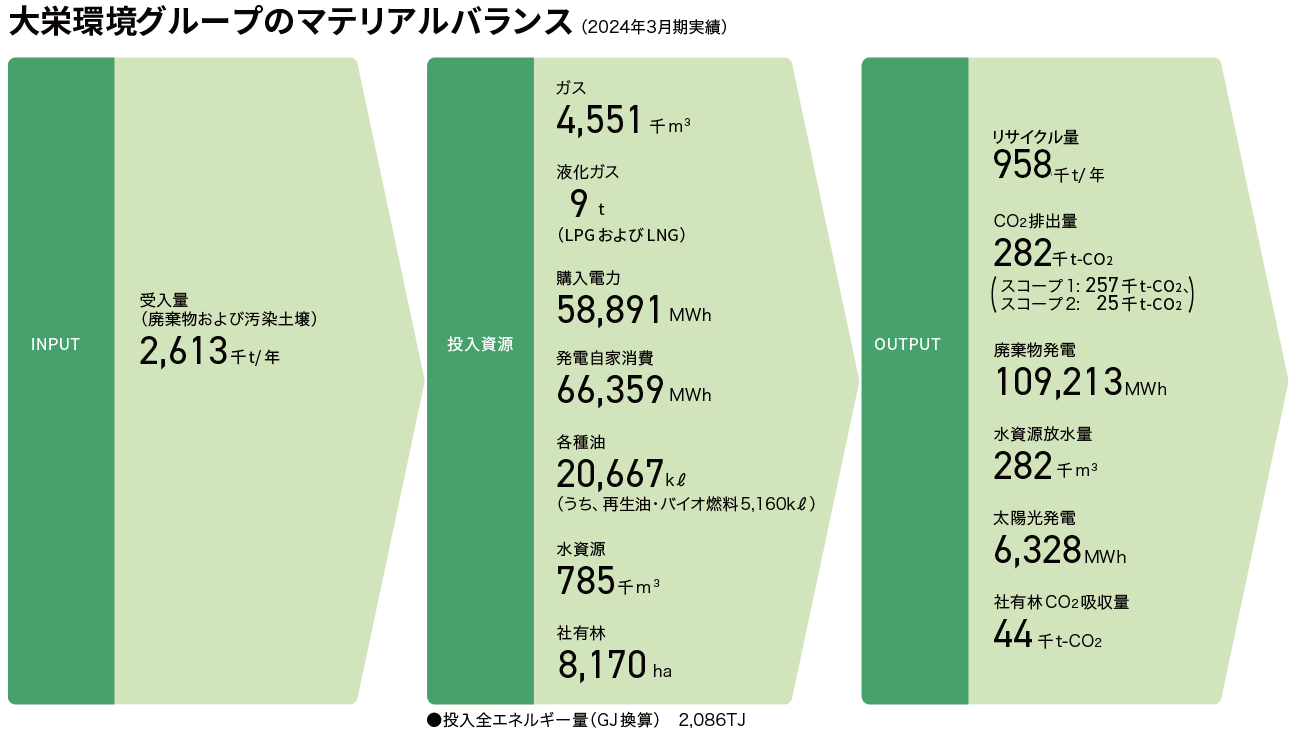

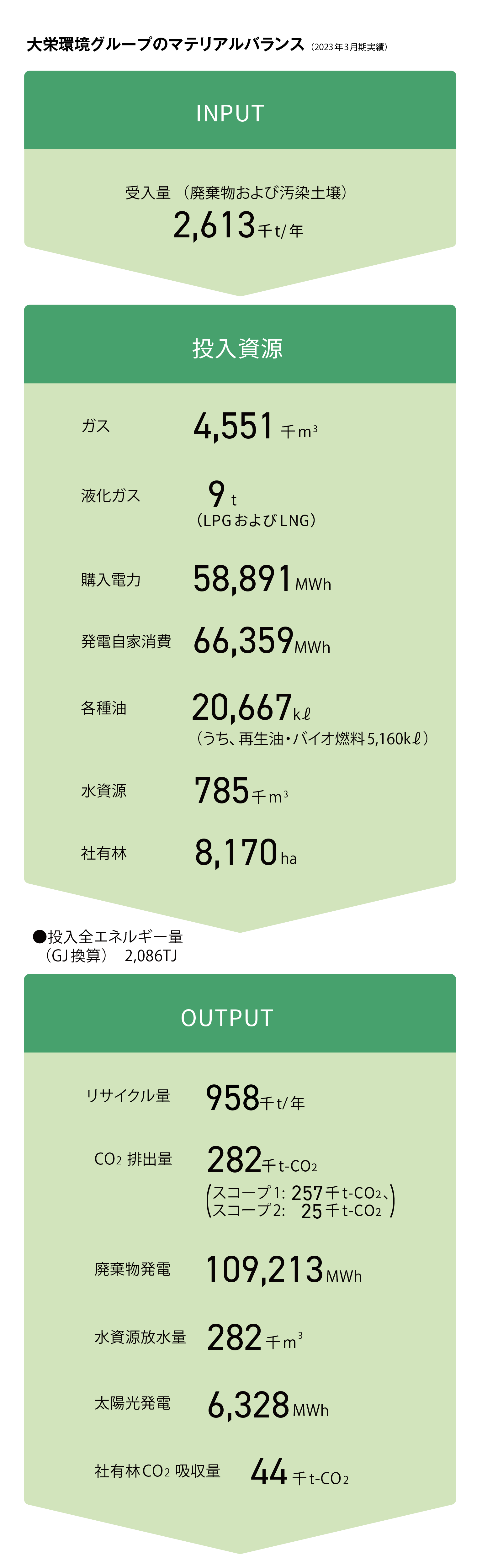

事業活動において発生したエネルギー及び資源の投入量(インプット)と排出量(アウトプット)をあらわしました。当社グループでは、幅広い事業活動において環境負荷を把握し、さらなる環境負荷低減に向けてさまざまな取り組みを進めています。

気候変動への対応

エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の推移を管理し、2050年カーボンニュートラルの達成に向けた取り組みを進めています。

気候変動に関する財務情報開示

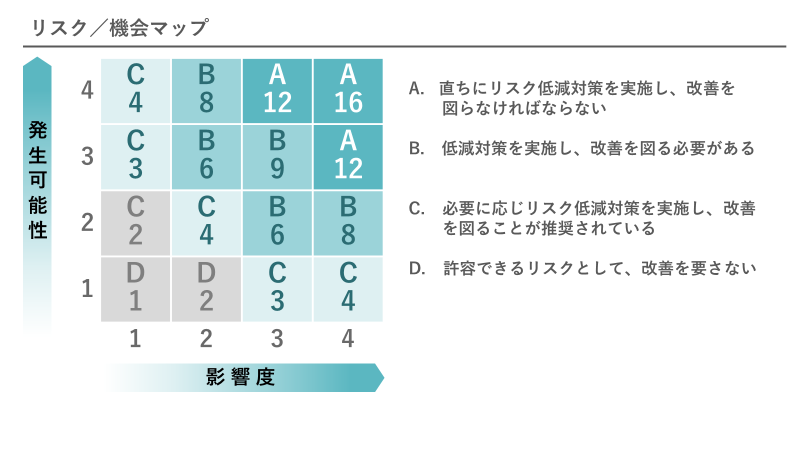

大栄環境グループは、気候変動への対応が重要な経営課題の一つであると認識しています。廃棄物処理の高度化やリサイクル率向上をはじめ、廃棄物焼却による発電やバイオガス発電等のエネルギー創出により、廃棄物処理事業を起点とした社会全体の温室効果ガス排出量削減に貢献する取り組みを進めています。環境創造企業として、TCFD※提言に基づく情報開示に努めるとともに、より一層の気候変動対策を推進していきます。

※TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は2023 年10月に解散。2024 年からはIFRS(国際会計基準)がその役割を引き継いでいる。

TCFD提言に基づく情報開示

温室効果ガス削減の取り組み

事業活動の中で発生するCO2の削減に向けて、さまざまな取り組みを進めています。

省エネ

省エネ事業活動の中で発生する温室効果ガス削減に向けて、さまざまな取り組みを進めています。

再資源化

再資源化さまざまな廃棄物を再資源化して社会に還すことで、資源を循環し、CO2削減に貢献しています。

エネルギー創造

エネルギー創造廃棄物からエネルギーを高効率に回収し、発電や熱利用を行っています。

社有林

社有林全国各地に森林面積約8,170ヘクタールの社有林を保有し、年間約4.4万トンを吸収しています。

太陽光発電

太陽光発電大阪府和泉市の管理型最終処分場跡地にメガソーラーを設置。処分場跡地を有効活用し、再生可能エネルギーを創造しています。

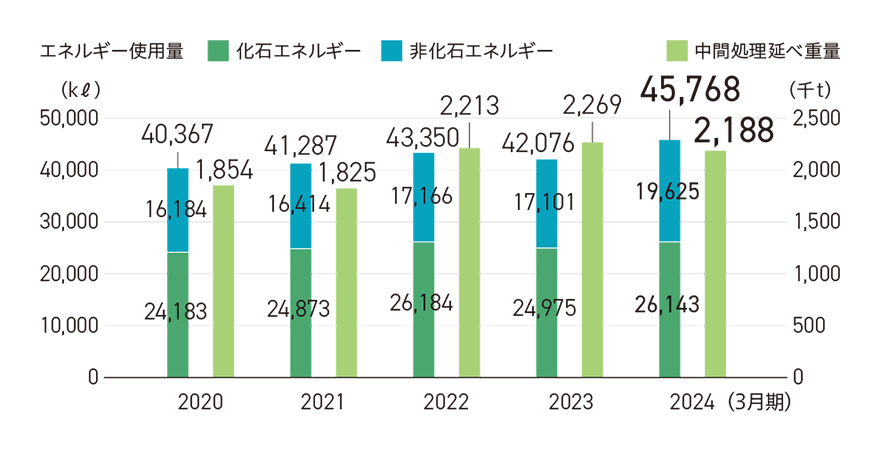

エネルギー使用量の推移

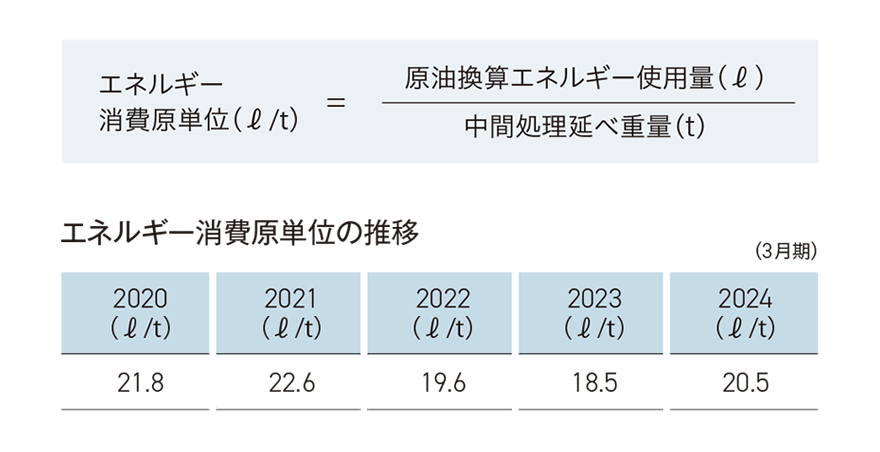

省エネ法ではエネルギーを管理する指標としてエネルギー消費原単位が定められており、事業者にはその原単位を直近5年間において、年平均1%以上低減することが求められています。当社グループでは、エネルギー消費原単位を下記の算式で定義し、この5年間で累計10%以上の低減を達成しています。

- エネルギー消費原単位の定義

- エネルギー消費原単位(L/t)

- 原油換算エネルギー使用量(L)/

中間処理延べ重量(t)

(電気:4kWh=原油1L、ガス:0.86m3=原油1L、重油:1L=原油1Lで換算)

2025年3月期のエネルギー使用量(石油換算)は43,676キロリットル、エネルギー使用による温室効果ガス排出量は8.6万トンとなり、前期と比較すると0.6万トンの減少となりました。要因としては、新炉建替を見据えたガス化溶融炉の停止による燃料使用の減少、2023年に稼働した新規焼却炉の発電自家消費による電気使用の削減が考えられます。

2023年4⽉の省エネ法改正により、⾮化⽯エネルギーがエネルギー使⽤量の算定対象となりました。そのため、本報告においても⾮化⽯エネルギーを含めたエネルギー使⽤量に更新しています。

- グループ全体のエネルギー使用量と中間処理延べ重量

- エネルギー消費原単位の定義

エネルギー管理委員会

グループ全体のエネルギーを管理する「エネルギー管理委員会」を設置し、各部門のエネルギー使用実績の報告、課題抽出、対策検討、省エネ事例の水平展開を行っています。

2012年の委員会発足以降に実施された省エネ事例は、グループ累計で300件となり、その総省エネ効果は年間エネルギー削減量2,974キロリットル、年間0.8万トンの温室効果ガス抑制に相当します。

省エネ事例一覧

| 施設名 | 案件名 | 年間削減量 | CO2削減年間相当量 |

|---|---|---|---|

| 場内建屋全般 | 場内照明のLED 化 (~2025年3月期の累計) |

932,673kWh | 393.6t-CO2 |

| 中間処理施設 | 施設屋根に太陽光発電設備設置 | 552,000kWh | 268.6t-CO2 |

| 中間処理施設 | 破砕ライン供給コンベア集塵機のインバーター化 | 81,840kWh | 34.3t-CO2 |

| 水処理施設 | ブロワ施設のインバーター化 | 243,528kWh | 102.5t-CO2 |

| 焼却炉 | 押込み送風機のインバーター化 | 226,498kWh | 94.9t-CO2 |

| 焼却炉 | 耐火材変更による乾燥時間短縮、A重油削減 | 7,500L | 20.3t-CO2 |

三重リサイクルセンター水処理施設ブロワ設備のインバーター化

バルブでの流量調節をインバーター化。流量に合わせて出力を変更することで省エネに。

(株)共同土木 東京中間処理工場 太陽光発電設備

工場棟屋根に200kWの太陽光パネルを設置し、自家消費により電気使用量を削減。

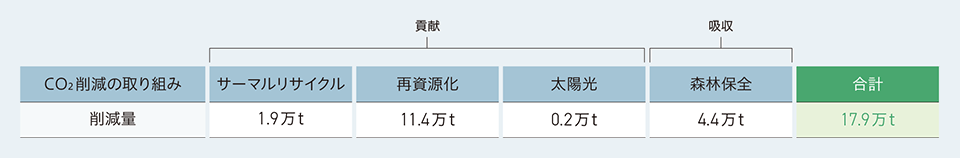

社会全体の温室効果ガス(CO2)削減への貢献

廃棄物を資源やエネルギーとして循環させる取り組みを進め、社会全体の温室効果ガス削減を目指しています。2025年3月期は、合計18.9万トンの温室効果ガス削減貢献および吸収量でした。

サーマルリサイクルによる削減貢献

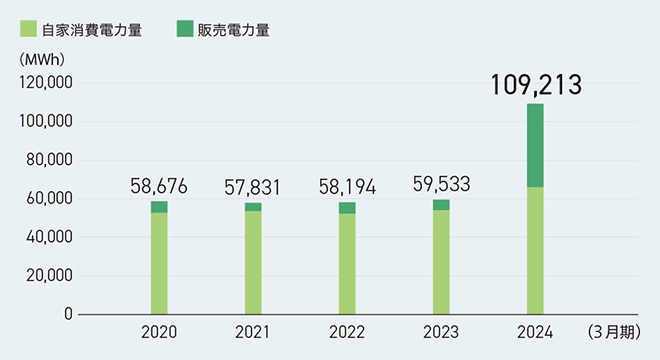

廃棄物焼却時に発生する熱を回収することにより発電を行っています。発生した電気を自社施設に利用するとともに、余剰分を売電することで自社および地域社会の温室効果ガス削減に貢献しています。

2025年3月期の総発電量は132,978MWhとなりました。このうち、販売電力量は61,467MWhで、削減貢献量2.6万トンに相当します。

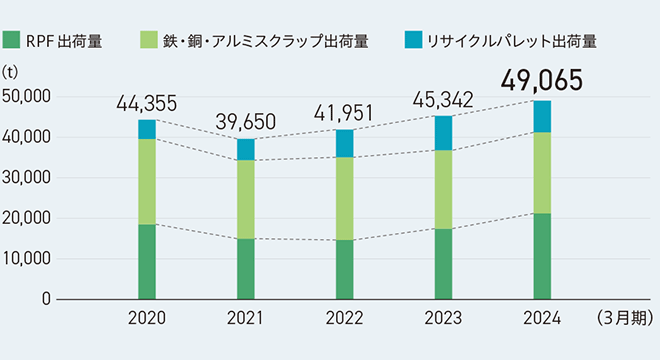

再資源化による削減貢献

RPF、鉄・銅・アルミスクラップ、およびリサイクルパレットなどのさまざまな廃棄物の再資源化に取り組み、温室効果ガス削減に貢献しています。2025年3月期の出荷量は48,525トンとなり、温室効果ガス削減貢献量11.7万トンに相当します。

RPF(固形燃料)CO2削減量:

RPF1トン当たり1.88トン-CO2/トン

リサイクルパレットCO2削減量:

パレット1トン当たり1.79トン-CO2/トン

当社は、サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップであるサーキュラーパートナーズ(CPs)に参画しています。

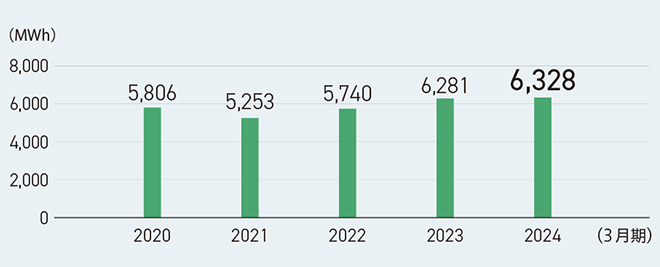

太陽光発電による削減貢献

⼤栄環境グループが所有する太陽光発電設備による2025年3⽉期の総発電量は6,194MWhとなりました。FIT制度を活⽤した売電は5,550MWhとなりました。これは0.2万トンの温室効果ガス削減貢献量に相当します。

社有林による固定

グループ所有の森林面積は約8,170ヘクタール(2024年6月末現在)となり、この広大な森林によって固定される年間のCO2吸収量は4.4 万トンとなります。

資源循環型社会の実現

廃棄物処理と廃棄物管理

⼤栄環境グループは、⾃治体や各種メーカー、ゼネコン、医療機関、⾃治体などのさまざまな事業者から排出される廃棄物の処理を受託し、廃棄物の収集運搬から中間処理・再資源化および最終処分に⾄るまでのワンストップサービスを提供しています。

排出事業者から委託された廃棄物を確実に適正処理するため、⼤栄環境グループは独⾃の廃棄物⼀元管理システムを導⼊し、廃棄物の品⽬、数量、処理⽅法などの正確な記録管理や情報提供に努めています。また、廃棄物処理法に基づき、焼却等熱処理施設の排ガス分析結果や、最終処分場放流⽔の分析結果などの維持管理情報を毎⽉公表しています。

さらに、処理施設のオンライン現地確認サービスやPC・スマートフォンを⽤いた廃棄物追跡サービスを導⼊し、排出事業者のニーズに合わせた効率的かつ安⼼・安全な廃棄物処理の管理を提供しています。

資源循環の効率化と高度化

あらゆる廃棄物に対して、大栄環境グループの総合力を活かし、効率的な廃棄物処理・資源循環を提案しています。特に、2050 年カーボンニュートラル実現の観点から、CO2排出係数の高い廃プラスチックは排出量の削減や循環利用の促進が急務となっています。大栄環境グループでは、廃プラスチックから再生ペレットやリサイクルパレットを製造する施設の強化を図りながら、パートナー企業との連携により、廃プラスチックの新たなリサイクル技術の開発にも取り組んでいます。

ペットボトル水平リサイクル(自治体協定)

自治体から排出される使用済みペットボトルを原料に新たなペットボトルを再生する「ボトルtoボトルリサイクル(水平リサイクル)」を推進するため、飲料メーカーやリサイクル原料メーカーなどとの連携体制の構築に取り組んでいます。この連携体制のもと、自治体とのペットボトルリサイクルに関する協定の締結を行い、ペットボトルの水平リサイクルを推進しています。

<協定自治体>

①池田市、②芦屋市、③北但行政事務組合、④柏原市・羽曳野市・藤井寺市、⑤大阪5市町村、⑥奈良市、⑦東大阪市・大東市・東大阪都市清掃施設組合、⑧洲本市、⑨兵庫県三木市、⑩兵庫県相生市、⑪兵庫県新温泉町

iCEP PLASTICS(アイセップ・プラスティクス)

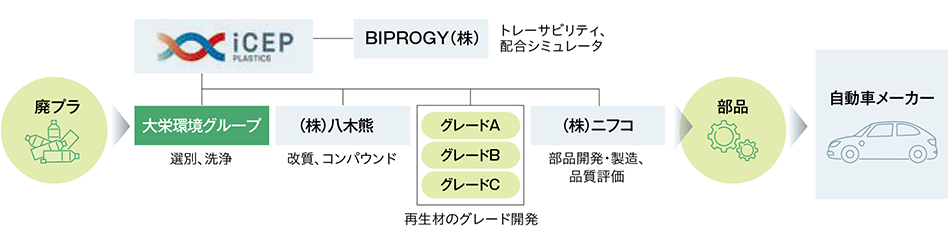

廃プラスチックの回収から再資源化、成形加工、製品化までのプロセスをワンストップで提供するリサイクルのトータルコーディネートサービス「iCEP PLASTICS」の取り組みを開始してから一年が経ちました。本サービスは大栄環境(株)、資源循環システムズ(株)、(株)八木熊、ユニアデックス(株)の4社が、廃プラスチックのリサイクルスキームの企画・実現に向けて協働し、廃プラスチックの循環利用に向けた動静脈連携を進めるものです。この一年間で建設業界などをはじめ、多くの実績を重ね、2025年3月には廃プラスチックを自動車部品へとリサイクルする「X to Car(エックス・トゥ・カー)」プロジェクトも立ち上げることができました。

iCEPではこれからも、さまざまな企業・団体の動静脈連携を促進し、廃プラスチックを資源として活用する循環型社会の実現に向けて挑戦を続けます。

-

事例(1) 大和ハウス工業株式会社

非住宅建設現場から発生する廃プラスチックの再生利用のための調査を実施

- 非住宅建設現場から発生する廃プラスチックの調査を実施。

- 建設現場での資源環境構築を進める。

【リサイクルプラ使用可能製品例】

-

事例(2) 鹿島建設株式会社

建設現場で発生する廃プラスチックのバリケードへの再資源化

- 建設現場から回収した廃プラスチックを使用して、リサイクルバリケードを製造。

- 鹿島建設の建設現場に導入し、建設現場内での資源循環を実現。

-

事例(3) 株式会社LIXIL

舗装材の原料として廃プラスチックを供給

- 循環型素材を使用した舗装材の原料として廃プラスチックを供給。

- プラスチックの資源循環実現に貢献。

「iCEP PLASTICS」の提供サービス

- ・マテリアルリサイクルの目標値の設定支援

- ・廃プラスチックのリサイクルスキームの企画と実現

- ・廃プラスチックのマテリアルリサイクルのための課題の特定と対応策の提示

- ・廃プラスチックの供給および運搬網の確保

- ・廃プラスチックに応じた再生樹脂化の特性検証

- ・独自の成形技術、ネットワークを用いた再生プラスチックの用途開発

- ・リサイクルプロジェクトの実施あたってのデジタルツールの導入

- ・LCA算定による取組効果の定量化コンサルティング

プラスチックリサイクルへの多様なアクション

プラスチックは日用品から家具、自動車など、多種多様な製品に利用され生活に欠かせない便利な素材である一方、化石資源由来の素材であるため、カーボンニュートラルに向けての資源循環のあり方がより一層問われるようになった素材でもあります。

子会社の三重中央開発(株)とDINS関西(株)では、「プラスチック資源循環促進法」に基づく「プラスチック再資源化計画」の認定を2023年4月に国内で最初に取得。経済産業省と環境省の認定を受けた廃プラスチックをマテリアルリサイクルする仕組みに対して、多くの排出企業から関心をいただくようになっています。

また、自治体からの協力も得ながら、パートナー企業との連携により、事業への親和性が高いと考えられるケミカルリサイクル技術の開発にも環境省の補助金事業を通じて取り組んでいます。他にもNEDO※1の実証事業である「革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発」に参画し、複数の研究機関や動静脈企業と共同研究を進めています。

大栄環境グループは、より高度で効率的な循環利用を通じて脱炭素社会を実現すべく、「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」の組み合わせを廃プラスチックの性状に応じてどう最適化させるかに、多様なパートナー企業との連携も含めて挑戦しています。

※1 NEDO:新エネルギー・産業技術総合開発機構

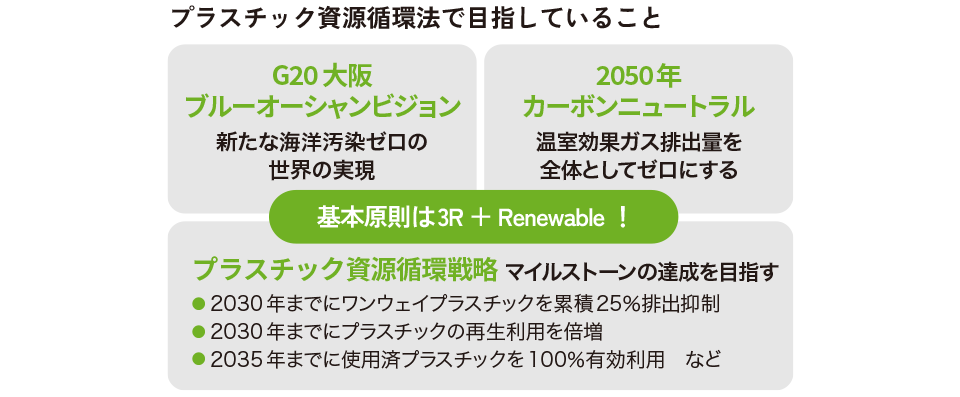

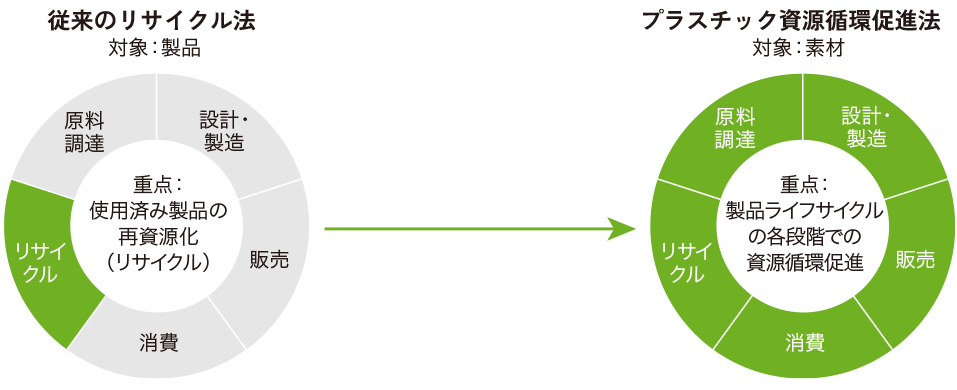

プラスチック資源循環促進法とは?

正式名称を「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といい、ニュースなどでは「プラ新法」と呼ばれている2022年4月施行の法律です。「プラスチック」という一つの素材に着目し、プラスチック製品の設計・販売・廃棄処理などといったライフサイクル全体での資源循環の促進を目指しています。

プラスチックを無駄にしない大栄環境グループのリサイクル

水資源の保全と有効活用

水資源の保全に関する方針

私たちは、水資源を重要な環境課題として捉え、水使用量の削減、環境負荷の低減、有効活用ならびに森林保全を通じて、地域社会における健全な水資源の保全に貢献します。

水リスクへの対応

大栄環境グループの各事業拠点は全て国内に所在しています。「Aqueduct※」を用いた水リスク評価において、水リスクの高い地域に位置している事業拠点はありません。

※ Aqueduct:非営利団体WRI(World Resorce Institute:世界資源研究所)が提供する、水リスクに関するあらゆる情報が集約されたインターネット上のデータプラットフォーム

水資源の取水量・排水量・有効活用と排水インパクト管理

大栄環境グループの各施設では、エリア内の雨水を集水して使用しています。

また、廃棄物の焼却施設では冷却水として大量の水を使用するため、主要な焼却施設ではプラント用水はクローズド化し、放流せずに処理して冷却水に再利用しています。

最終処分場からの浸出水は、水処理施設で浄化し、排水基準値を設けて適切に管理しています。

水質インパクトの管理については、排水の水質管理は定められた頻度により監視測定を行っています。今後、各拠点施設からの汚濁負荷量についても算定し把握していきます。

⽔質負荷量データ

| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |

|---|---|---|

| BOD | 0.9t | 1.9t |

| COD | 1.3t | 1.2t |

| SS | 1.1t | 3.2t |

水源の保全

大栄環境グループでは、自然共生サイトの認定を受けた宮崎三股山林を含む社有林を管理しています。また、崩落地にさまざまな地域性の苗木を植栽し、多様性のある森を育成する「大台プロジェクト」により、水源涵養機能を保全しています。

崩落地での植栽

植栽したクリの苗木

⽣物多様性の保全

当社グループは、事業活動が⽣態系に影響を及ぼす可能性に⼗分に配慮し、地域循環共⽣圏の構築に向けた重要課題の⼀つである⽣物多様性の保全に取組んでいます。

「30by30アライアンス」への参画

当社は、陸と海の30%以上を健全な⽣態系を保全する⽬標(30by30⽬標)の達成に向け、国・環境省・NPO・企業等で構成される合同連盟「30by30アライアンス」に2023年10⽉に参画しました。⾃然共⽣サイトやOECM※の拡充、アライアンス参画者との情報共有を通じて、30by30⽬標の達成に貢献していきます。

※OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)

企業有林や⾥⼭⾥地などの保護地域以外で⽣物多様性保全に資する地域

⾃然共⽣サイトの認定(サイト名:⼤栄環境宮崎三股⼭林)

2023年10月6日、宮崎県三股町にある連結子会社の(株)総合農林社有林の特定エリアにおいて、「自然共生サイト」の認定を取得しました。「自然共生サイト」は、民間企業や団体の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている場所を対象に、保全価値や管理計画といった基準を満たした区域(サイト)を認定する環境省の制度です。

この認定により、希少種などだけではなく広く生態系に意識を向けることが社会の持続にもつながる、という想いを一つの形にすることができました。2030年ネイチャーポジティブ※に貢献するため、地域の関係者や専⾨家等と認定サイトのモニタリング管理、⽣物多様性のための⼿⼊れなどを継続しています。

※ 2030 年ネイチャーポジティブ: 生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せること

<モニタリング調査の実施>

季節ごとの開花時期に合わせ、認定サイト内の定期的なモニタリング調査を実施しています。調査には、地元の専⾨家にもご同⾏いただき、発⾒した植物の同定や位置情報などの記録を⾏っています。

また、モニタリング調査によって発⾒した植物情報は森林GISとも連動させ、昔からの林業地である⼤栄環境宮崎三股⼭林において、間伐エリア・⽅法などを検討するための判断材料の⼀つに活⽤しています。

調査の様子

希少種の開花の様⼦

⾃然共⽣サイト認定ロゴ

化学物質管理

事業上使用する化学製品に関して化学物質の適正管理を進めています。従事する作業者に対しては、化学物質リスクアセスメントを実施し有害物質への暴露などによる健康被害低減の措置を全社で実施しています。また、域外環境への化学物質の排出については、法整備されているPRTR 制度に基づき、事業活動に伴う拠点ごとの化学物質の移動量・排出量の算定を行い行政へ届出を行っています。

事業所での取り組み事例

大気・水質汚染対策

焼却施設からの排ガスによる大気汚染を防止するため、浄化装置で処理することにより、法令で定められた基準を満たしています。また同様に、最終処分場から発生する浸出水に対しても、専用の浄化施設を設置して水質汚濁の防止に努めています。

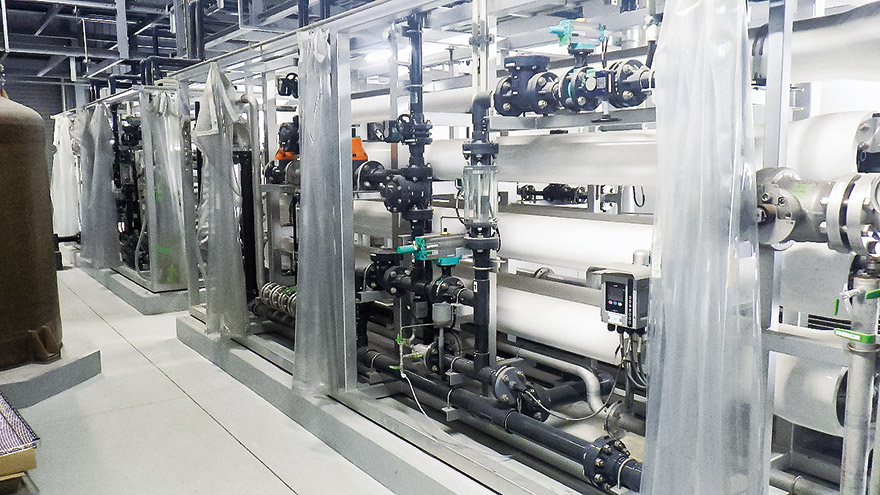

三重中央開発(株)三重リサイクルセンターおよび大栄環境(株)和泉リサイクルセンターの最終処分場水処理施設では、RO膜処理装置の導入により、より一層の環境負荷低減を行っています。RO膜は逆浸透膜とも呼ばれ、塩分は通さず水は通すという特殊な性質を持ち、圧力によって真水と塩分を分離することができます。これにより、より水域への負荷が少ない放流およびプラント用水への有効活用が実現できています。

臭気・粉じん対策事例

廃棄物処理施設に脱臭設備や集じん設備を併設し、臭気や粉じんの拡散防止に努めています。日々の業務の中で点検管理することで異常の早期発見・早期是正を行い、維持管理しています。

取り扱う廃棄物の特徴に合わせ、適切な脱臭装置を選定しています。大栄環境(株)の三木リサイクルセンターや伊賀リサイクルセンターの堆肥化施設では、ロックウール生物脱臭装置を設置しています。

環境汚染・環境事故の防止訓練

近年、廃棄物処理施設内で廃棄物に混入したリチウムイオン電池による発火が頻発しています。早期に消火できなければ施設の機能が停止し、廃棄物処理という社会インフラに混乱をきたします。特に発生の可能性が高い破砕機周辺などには、火花検知システム、消火散水装置などの設置を全社的に進めています。また、日頃からの消火訓練も欠かさず行い、有事に備えています。

環境マネジメント

環境を扱う企業グループとして掲げている「環境理念」の実現のために、全社を対象に環境基本方針を定め、各再資源化施設等において環境方針を策定し、環境管理組織体制のもと取り組みの推進を図っています。

また、従業員一人ひとりの業務に対する心構えとして、環境行動指針を定め、教育を通じて理解と認識を進めています。

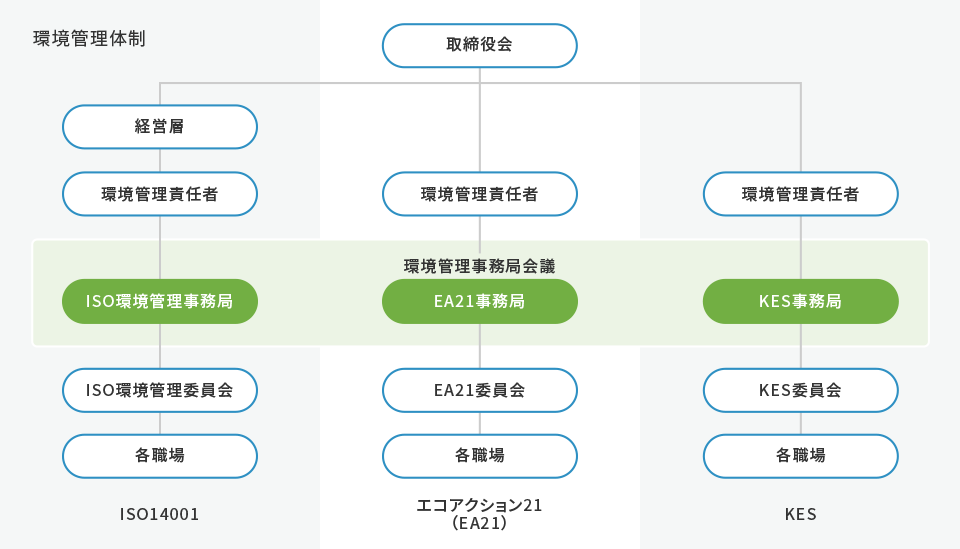

環境管理体制

大栄環境株式会社は、1998年にISO14001の認証を初めて取得しました。以来、グループ各事業所ではISO14001やエコアクション、京都環境マネジメントシステム等の認証を順次取得し、地道な環境管理活動で効率的に環境負荷低減や、温室効果ガス削減への取り組みを推進しています。

大栄環境グループ全体での認証カバー率:78.76%

(認証拠点従業員数/ 全従業員数の割合で算定 ISO・EA21・KES合計) ※2025.3.31現在

2025年3月期の取り組み

| 重要課題取組み | 2024年9⽉に策定した重要課題(マテリアリティ)と環境マネジメントシステムの紐付けのため、議論を進めた。 |

|---|---|

| CN/生物多様性/水資源管理 | 環境分野における重要な3つのテーマについて、拠点ごとに取り組み、展開した。 |

| 各種の取り組みへの参加・展開 | 部門間で連携を図り、環境法令管理のスリム化を行った。その他の業務や取り組みにおいても重複管理をなくし、水準向上につながった。 |

2026年3月期の取り組み

| 脱炭素 | 全社スコープ1-3の算定効率化及および見える化取組みを進める。 |

|---|---|

| 生物多様性 | ⽣物多様性に関する既存の取り組み継続とグループ内の取り組みを調査し、取りまとめる。 |

| 水資源管理 | ⽔資源の保全や管理について、グループ内の取り組みを調査し、取りまとめる。 |

環境監査

大栄環境グループは、1998年に大栄環境(株)、三重中央開発(株)にてISO14001を認証取得し、以後グループ企業へ環境管理の外部認証範囲を拡大しています。近年のM&Aによる新規拠点追加においても、当グループの特徴ある取り組みを水平展開することで、一体感ある環境管理の展開を進めています。

2025年3月期の内部環境監査、外部環境監査の実施状況

| 大栄環境グループの事業所サイト数 | 55※ |

|---|---|

| ISO14001またはエコアクション21を取得しているサイト数 | 33 |

| 内部環境監査を実施しているサイト数 | 26 |

| 外部環境監査を受けているサイト数 | 33 |

| 内部環境監査で指導された不適合件数 | 55 |

| 外部環境審査で指摘された不適合件数 | 0 |

※55:大栄環境グループの概要の廃棄物処理・資源循環等事業拠点表中の再資源化施設等30カ所+その他事業拠点25カ所

サステナブルラリー

持続可能な社会の実現に向けたさまざまなアクションをポイント化し、ラリー形式でポイントを加算していく「サステナブルラリー」をグループ全体で実施しています。「消費期限の近づいた値引き商品を購⼊する」「節水する」など、誰もが気軽に参加できるものを設定しており、協力会社も加わり、多くの従事者が参加しています。

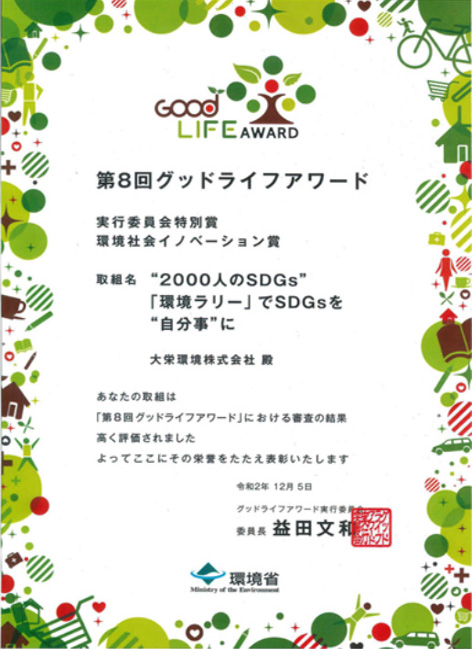

大栄環境グループでは、このような取り組みを過去10年以上にわたって継続してきました。サステナブルラリーの前身となる「環境ラリー」では、環境省主催の第8回グッドライフアワードで「実行委員会特別賞」や「環境社会イノベーション賞」を受賞しました。今後もサステナブルラリーを通じた人財づくりを推進していきます。

環境教育

当社グループでは、ご依頼に応じて小中学校や高校、大学、各種団体等で、環境やリサイクルについて、またSDGsの取り組みについてなどの教育を実施しています。