社会 Social

基本的な考え方

私たちは、中⻑期的に社会に顕在化するさまざまな課題の解決に向けて、積極的に施策に取り組んでいます。

社会を支える企業として

⼈⼝減少に伴う⾏政の財政問題、温暖化により激甚化する災害等、社会全体において喫緊の課題が数多くあります。当社グループは課題解決のためにさまざまな施策に積極的に取り組み、社会を⽀える企業として責任を果たしていきます。

地域循環共生圏の構築

労働生産人口が減少する中、行政における財政健全化への歳出改革は喫緊の課題です。 地域社会に必要不可欠な社会インフラである廃棄物処理施設を民設民営により効率的に整備し、持続可能な社会づくりに取り組んでいく必要があると考えています。当社グループは2030年度を迎えるまでに、全国12カ所で公民連携による地域循環共生圏の構築に向けた合意形成を目指しています。エリア毎の行政や信頼できるパートナー企業と共に、各地域の状況に応じて開設したエネルギーセンターで廃棄物をエネルギーや資源として地域に循環していきます。

災害廃棄物処理

地球温暖化により激甚化する災害への備えは、社会全体にとって喫緊の課題であり、公民連携を推進する上でも重要です。当社グループは体制整備や独自の技術開発、事業者間のネットワークづくり、対応マニュアル改定など、災害廃棄物処理に一貫して迅速に対応できる仕組みを構築しています。

持続可能な収集運搬

2024年4月から適用となった収集ドライバーの労働時間規制(いわゆる2024 年問題)に対して、大栄環境グループ従業員のドライバーについては2022年3月期から、派遣社員のドライバーについては2023年3月期から、先行して労働時間管理を実施しています。また、収集運搬量の増加への対応として、既存の協力会社に加えて新たな協力会社との協業や、協力会社の運行管理を間接的に支援するなどして、労働規制時間内での運搬能力の向上に努めています。

運搬受託費については、燃料費をはじめ、その他の物価高騰に伴う原価増大分も反映させるため、お客さまのご理解をいただいた上で、順次、適正価格への改定を進めています。運搬部門が一つの独立した事業として適正な利益が確保できるよう、ここ数年取り組みを強化しています。

これらの活動を通じて、大栄環境グループは持続可能な収集運搬体制の構築を追求し続けています。

人財マネジメント

人財の多様性の確保、及び人財の多様性を活かせる管理職育成、そして女性キャリア形成のための風土づくり等を目指し、職場環境の整備に取り組んでいます。

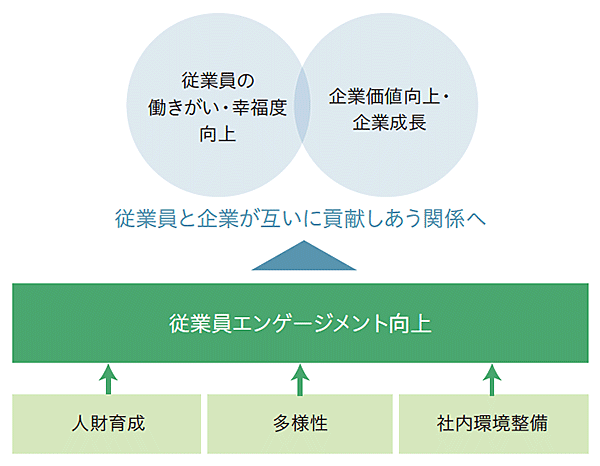

⼈財マネジメントに関する基本的な考え⽅

従業員が事業に誇りと使命感を持ち、やりがいを感じる土壌をつくることが、大栄環境グループの持続的な成長および企業価値向上につながり、人財の育成にもつながると考えています。従業員が自身と企業の成長に向けて意欲的に取り組める環境づくりを目指します。

人財戦略

大栄環境グループの企業価値を向上させ、持続的な成長を実現するために、従業員のエンゲージメントを向上させることが重要だと考えています。経営理念・経営ビジョンを実践していく従業員の育成を重要な戦略と位置付け、多様性を尊重し、働きやすい職場環境の整備に努めています。仕事のやりがいを維持し、従業員の幸福度を高めることが企業価値の向上と持続的な成長を実現させると考えています。

人財育成

次世代リーダー層の育成

大栄環境グループでは、将来の幹部候補を育成する仕組みとして2014年から選抜研修を実施しています。選抜研修には、執行役員、次世代リーダー、選抜従業員向けの研修があります。

特に注力している次世代リーダー向け研修(上級選抜研修)については、2025年3月期までに計59人が参加しました。当研修を受講した従業員は当社グループ事業の中核を担う人財として活躍しています。

その他に、階層別研修や、現場のスキル強化を目的とした研修、組織力を向上させる研修を多様化し、従業員の能力の底上げを実施しています。

成長意欲ある従業員への人財投資

学ぶ意識の高い従業員、チャレンジ意欲の高い従業員に対して、多様なキャリア形成が実現できるよう支援することが会社としての責務と考えています。

公募によるグループ内の異動や、グループ外への出向など従業員の成長の場を提供していますが、より一層、多様な経験創出の機会を図ることが必要と考えています。

また、研修制度の充実化を図るとともに、異なる部署でさまざまな経験を積む機会や、社外の方との交流の場を提供することで従業員の挑戦を応援していきます。

教育研修制度

従業員が企業の成長に向けて意欲的に取り組める組織運営を行うために、教育制度の充実が不可欠です。 主な研修として、行動指針(大栄環境グループビジネス・コンダクト・ガイドライン)やコンプライアンスなどに関する「全社共通研修」のほか、昇格などのタイミングに合わせて実施する「階層別研修」、事業所の枠を超えて職種別に実施する「スキル教育」など、体系的な教育体制を整備しています。近年は「100年企業の基盤づくり」の一環として、次世代の幹部やリーダー層の育成を目的とした「選抜研修」の拡充にも力を入れています。また、業務上で必要となる資格や免許の取得、知識や技能を習得するための社外講習会等の受講を積極的に支援しており、取得支援対象となる資格は約300種に及びます。大栄環境グループでは「創造・改革・挑戦」を実践できる人財の育成を目指して、従業員の成長を支援する教育制度の整備に努めています。

人財育成における最重要課題は、将来のグループを背負って立つリーダー層を計画的に育てることです。

そのため教育制度の整備では特に「選抜研修」の充実化を重視し、外部の教育機関や専門家を活用しながら育成プログラムを進化させていく方針です。また優秀な経営幹部を育てるには多様な事業や部署を経験して幅広い知識やノウハウを培う必要があるため、グループ各社とも連携をとりながら効果的なジョブローテーションを積極的に行っていきます。

多様性(ダイバーシティの推進)

女性の活躍推進

会社の持続的な成長には女性の力が欠かせないと考え、大学生以上の新卒採用において女性を積極的に採用しています。2025年3月期末の女性新卒採用比率(大卒以上)は33.3%であり、2025年3月期以降も女性を積極採用することで継続的に女性新卒採用比率30%以上を目指します。

また、女性管理職の登用も積極的に進めており、2025年3月期末の女性管理職比率は4.3%となっています。2026年3月期の目標は4.5%以上とし、リーダーを目指す女性従業員を増やす施策を実施していきます。女性管理職を増やしていくには、全従業員に女性の活躍の場が広がることを浸透させ、現場施設の改装や、産前産後においてのサポート(休暇中の社内の情報提供や復帰時の支援)など、職場環境を整備して中長期的に活躍できる環境づくりが必要です。その上で、ロールモデルとなる女性従業員と若手従業員との対話の機会を創出するほか、女性従業員向けの研修も企画していきます。

「わたし」からアクション宣⾔

多様な人財の確保(雇用)

大栄環境グループは持続的な企業価値の向上を目指し、焼却等熱処理施設の処理能力の増強、地域循環共生圏の構築に伴う施設拡大、さらにはM&A戦略における地域パートナー企業との連携を推進しています。これらの取り組みを成功に導くためには、人財の確保が不可欠であり、計画的な要員配置が重要と考えています。施設の増設・新設に伴う人員確保については、新卒採用に加え、キャリア採用を積極的に行い、地域に密着した雇用を継続的に推進していきます。また、有資格者や管理者の確保も重要な課題と認識しており、社内での人財育成と並行し、外部からマネジメント人材や有資格者を採用し、必要な施設へ適切に配置していきます。

さらに、少子高齢化による人手不足がより顕著となることを見据え、人財の多様性を確保し、持続的な成長を実現するため、女性・シニア活用、障がい者雇用、外国人雇用の促進にも取り組んでいます。シニアの活用については、定年退職者の再雇用を積極的に実施し、2025年3月期には定年退職者の80%が再雇用制度を利用し活躍しています。また、多くのグループ企業で70歳までの雇用延長を行っており、働く意欲のあるシニアが活躍できる環境を整えています。

障がい者雇用については、連結子会社のDINSみらい株式会社を中心に、グループ各社で積極的に取り組んでいます。2024年6月1日現在、グループの障がい者雇用率は法定雇用率2.5%を大きく上回る3.5%となっています。

ダイバーシティに関わるサステナビリティデータ

社内環境整備

健康に配慮した経営

従業員の心身の健康は、従業員および従業員家族の幸福につながり、意欲的に働く原動力になると考えています。メンタルヘルスの支援施策、健康診断の追加検診の補助制度、勤続年数10年以上の従業員を対象とした配偶者健康診断補助制度、そして禁煙活動の推進など、従業員が健康に働き続けることができる職場環境の整備に努めています。

禁煙に向けては、これまでも一部の拠点において受動喫煙を防止するために分煙体制を進めてきましたが、分煙体制があいまいな拠点については明確な分煙体制を整える取り組みを進めていきます。また、2025年3月期から受動喫煙の防止と従業員の健康促進を目的として、業務車両内での喫煙を禁止しています。禁煙を促進することと合わせて、禁煙を希望する従業員への支援も行っています。遠隔指導による禁煙プログラムなど、禁煙促進に向けた取り組みを進めていきます。

健康に配慮した経営宣言

ワークライフバランスへの配慮

労務管理については勤怠管理システム上で労働時間の実態把握を行う仕組みを導入し、管理者が日々労働状況を把握することで適切な労務管理ができる体制を構築しています。毎月一定の残業時間を超えた従業員と管理者には経営管理本部人事部からアラートメールを送信し注意喚起を行い、長時間労働の抑制に取り組んでいます。また、2025年3月期には、2024年3月期に引き続き、大栄環境グループの大半の企業で年間休日数をさらに5日間増やし、一層働きやすい職場環境を整えました。

有給休暇取得の促進については、取得が進んでいない従業員に対して定期的に管理者から取得を促す仕組みとなっており、2025年3月末現在74.9%である有給休暇取得率について、2026年3月期には90%以上とする目標を掲げています。

仕事と育児の両立

大栄環境グループでは、仕事と育児の両立を推奨し、育児短時間勤務の対象を拡大し、働く女性支援を進めてきました。また、妊婦・育児・介護短時間勤務を選択できるコースを増やし、個々の事情に合った働き方ができるよう、体制を改善してきました。

また男性従業員の育児への関心を高め仕事と家庭との両立をサポートできる体制を推進しており、対象従業員にはガイドブックを配布し利用できる制度の説明を行っています。この制度を定着させることで、2025年3月末時点の男性育児休業取得率は90.9%でした。2026年3月期も引き続き90%以上を目指すとともに、100%に向けた取り組みを進めます。

公正な評価と処遇

大栄環境グループは、法令で定められた最低賃金と同一労働同一賃金を遵守して処遇を行っています。処遇の前提となる評価にあたっては、半期ごとに上司が従業員と面談し、仕事の成果だけではなく組織への貢献度をあらゆる面から適正に判断して報酬に反映しています。

従業員の配属・配置転換

新入社員の配属先については本人の希望を確認し、可能な限りその意向に沿うように配慮して決定しています。

また、自己申告制度を導入し、毎年、従業員が希望を記入し提出できる機会を設けています。記載された内容を踏まえて、上司や人事部が本人と話し、前向きな要望についてはできる限り反映させ、今後のキャリアプランを描けるようにしています。

男女賃金格差の是正に向けた取り組み

2025年3⽉期の⼤栄環境グループの男性の賃⾦に対する⼥性の賃⾦の割合は72.3%です。ビジネスモデル上、慣例的に男性が多くなる傾向があり、事務系の職場を除くと職場の⼤半は男性となっています。そのため、事務系以外の職場では、係⻑級、課⻑級以上はほぼ男性が占めており、男⼥賃⾦差異に⼤きく影響しています。

事務系以外の職場での⼈財の確保は喫緊の課題であり、多様な⼈財の活躍は不可⽋です。⼥性のキャリアプラン形成を⽀援し、さらなる活躍の場を提供する取り組みを進めることが是正につながると考えています。

※ 男⼥の賃⾦差異は、「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」(平成27 年法律第64 号)の規定に基づき算出

エンゲージメントの向上

⼤栄環境(株)では、従業員アンケートや自己申告制度から、仕事に関する満足度や要望を従業員から直接聞き、働きがいがある職場に向けて課題改善に取り組んできました。特に要望が多かった年間休日数の拡大については、2024年3月期、2025年3月期と2年連続で改善を図りました。

また、2024年3月期より上記の調査に加え、大栄環境グループ従業員向けにエンゲージメントサーベイを新たに導入し、より詳細な従業員動向を測定し、その結果を分析して大栄環境グループの強みを伸ばすとともに課題解決に向けた取り組みを進めています。サーベイの結果分析から、特にモチベ―ションの向上策、キャリアプラン計画、育成面について課題が判明したため、キャリアプランを描きやすくするための人事施策の見直しや研修内容の改善を行うことでモチベーションの向上を図るなど検討を進めています。

また、エンゲージメントを高める取り組みとして、従業員持株会への加入を推奨しており、一定条件をクリアした加入者に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入したり、奨励金の付与率を引き上げる施策を導入したりと、従業員の安定的な財産形成を促進するとともに、経営への参画意識を高めることで大栄環境グループの中長期的な企業価値向上に努めています。

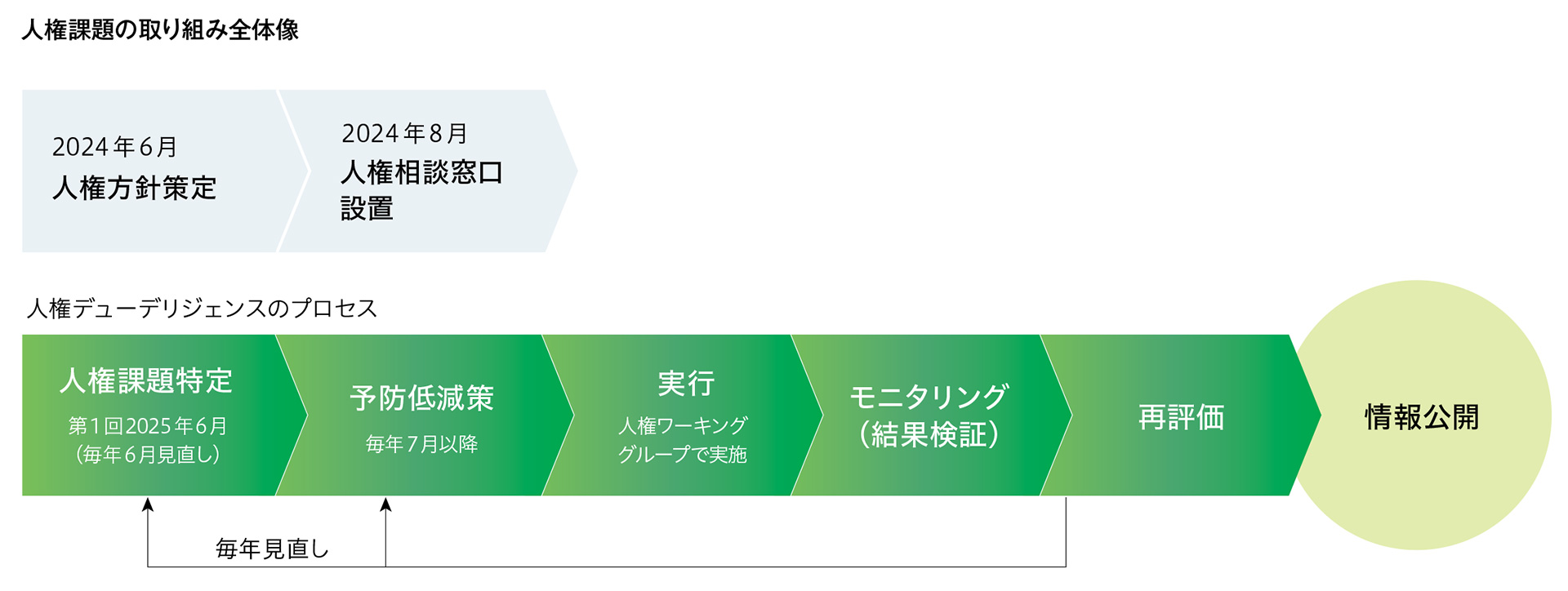

人権の尊重

人権の尊重は、事業活動の基盤です。大栄環境グループは、2024年6月、人権を尊重する姿勢を社内外に明確に示すために、「大栄環境グループ人権方針」を策定しました。

大栄環境グループは経営理念である「われわれは、創造・改革・挑戦の信念をもって、人間生活・産業・自然との共生を目指し、社会に貢献する」ことに努め、取引先、株主、地域社会、従業員など、あらゆるステークホルダーの皆さまと共に、未来を支える社会インフラ企業として人権に配慮し、課題の解決に取り組みます。

人権デューデリジェンス

⼤栄環境グループは、国連「ビジネスと⼈権に関する指導原則」など、国際的な⼈権規範に則り、⼈権デューデリジェンスの体制構築に取り組んでいます。

事業活動が⼈権に与える負の影響を特定するため、2024年12⽉から2025年3⽉にかけて対処すべき⼈権課題候補を抽出し、スコアリング評価を通じて重要度の⾼い項⽬を絞り込みました。その後、社外役員との意⾒交換、サステナビリティ推進委員会および取締役会での審議を経て、2025年6⽉に重要な⼈権課題を特定しました。

これらの特定した重要な⼈権課題に対し、2025年7⽉から⼈権デューデリジェンスの運⽤を開始します。予防低減策の⽴案、実⾏、結果の検証といったPDCAサイクルにより、実効性ある仕組みとして定着させていきます。

また、ホームページの⼈権相談窓⼝を通じて、事業活動において⼈権侵害の影響を受ける、またはその可能性があるステークホルダーを認識した場合は、影響を最⼩限に抑えるための是正措置を講じるように働きかけていきます。

重要な人権課題

| 人権課題 | 潜在的な人権侵害リスク | |

|---|---|---|

| 1 | 地域コミュニティ | 企業活動において環境に悪影響を及ぼし、地域住民の生活や健康を脅かす人権侵害 |

| 2 | 労働安全衛生 | 企業活動において環境に悪影響を及ぼし、従業員の健康を脅かす人権侵害 |

| 従業員が労働災害や職業性疾病によって受ける人権侵害 | ||

| 3 | 労働条件など | 従業員が労働条件によって受ける人権侵害 |

| M&A先が従来より抱えている人権侵害 | ||

| 4 | ハラスメント | ハラスメントが発生する人権侵害 |

カスタマーハラスメントに関する基本⽅針

⼤栄環境グループは、経営理念に掲げる「⼈間⽣活・産業・⾃然との共⽣」を実現する社会をめざし、全ての役職員が地域社会やお客様からの信頼を第⼀に考え、⽇々業務に取り組んでおります。

⼀⽅で、近年社会問題となっている不当・悪質なクレーム(いわゆるカスタマーハラスメント)は、役職員の尊厳を損ない、職場の就業環境を阻害する深刻な事象であると認識しております。

当社グループは今後もお客様や取引先、施設利⽤者などからのご意⾒やご要望には誠実に対応してまいりますが、同時に役職員⼀⼈ひとりの⼈権と働きやすい職場環境を守るため、「カスタマーハラスメントに対する基本⽅針」を制定いたします。今後は本⽅針に基づき、予防や適切な対応策を講じてまいります。

労働安全衛生

安全衛生行動指針と管理体制

「安全衛生理念」を土台に、「安全衛生行動指針」を掲げて、大栄環境グループ全体の安全衛生活動の基本としています。

これらの理念や指針をグループ共通のものとし、毎期、事業所ごとに安全衛生活動計画を立て、事故災害発生件数の低減を目指して活動を展開しています。

安全衛生理念

われわれは、安全衛生を全てに優先させ、目配り・気配り・思いやりを持って事故・災害を起こさない職場を目指します。

安全衛生 行動指針

- ● 従業員と家族のために、安全衛生を優先する

- ● 安全衛生組織の責任と権限を明確にする

- ● 過去の事故・災害の教訓、反省を元に、風化を防止する

- ● 整理・整頓・清掃・清潔・躾を基本とする

- ● 一人ひとりが責任を持ち、一致団結する

- ● 現状を打破し、改善を継続的に行う

- ● 高齢労働者に配慮したやさしい職場を築く

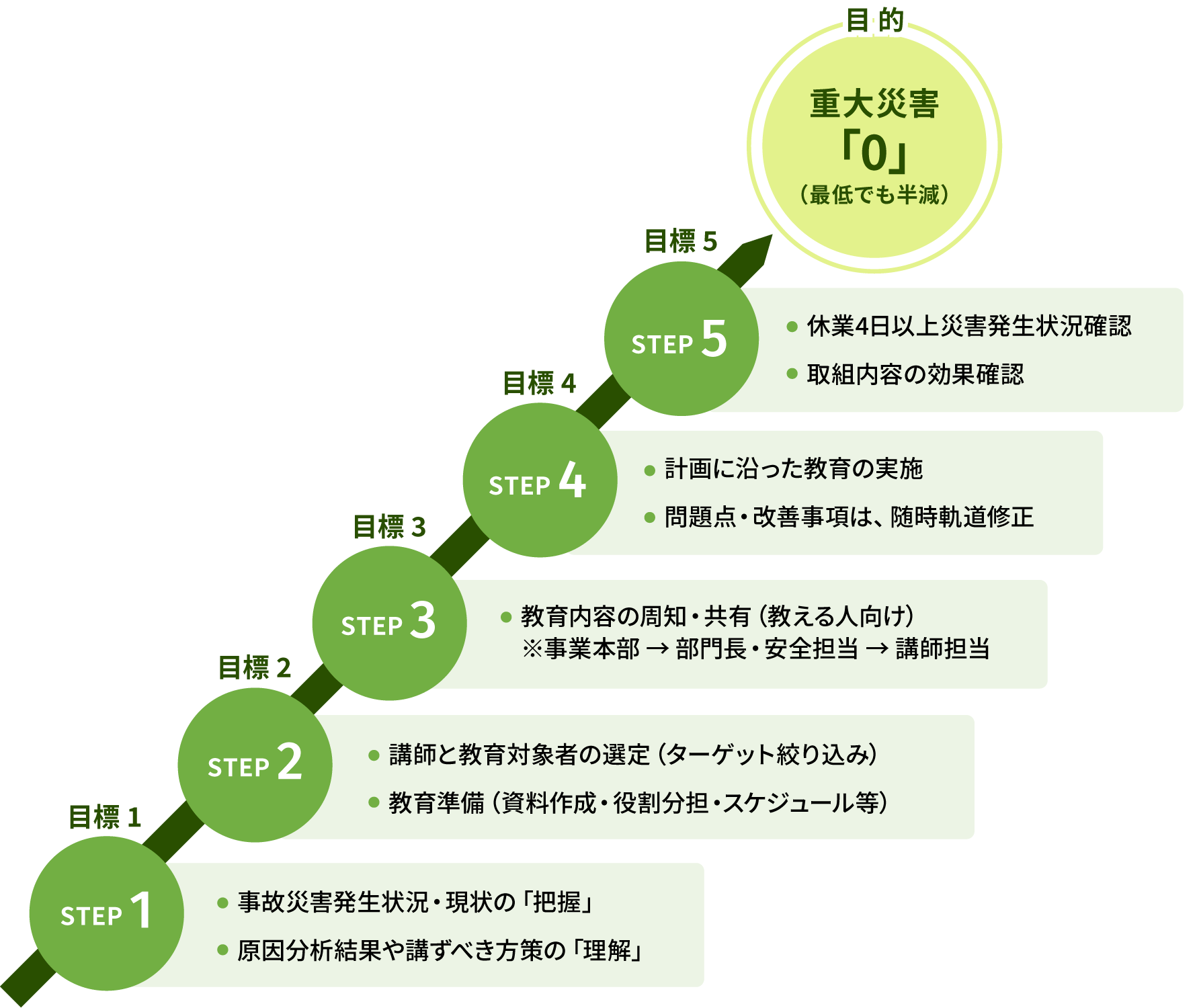

事故・労働災害およびリスクの低減

当社グループは、車両および機械設備の保守管理や防護具の使用などの対策に加え、当社の事業本部において労働災害を一元管理しています。各事業所で毎月実施する労使合同の安全衛生委員会やグループ全体で実施する安全衛生大会において、起こりうる事故や発生した事故の情報共有と対策の立案・周知徹底を行っています。

2025年3月期の実績は、休業4⽇以上の重⼤災害が12件(前期⽐1件減)、物損を含めた事故災害件数は、132件発生となり、重大災害は前年比で1件の減少、物損を含めた事故災害件数は増加しました。

各事業所ではリスクアセスメントを実施しており、現場から声のあがった危険な作業や場所について、工学的対策を行うなど、リスクの低減に取り組んでいます。

また、作業前のKY(危険予知)活動も行い、作業者全員に危険ポイントを周知しています。軽微な災害が重大災害につながるリスクも踏まえ、グループ一丸となり安全の取り組みを遂行していきます。

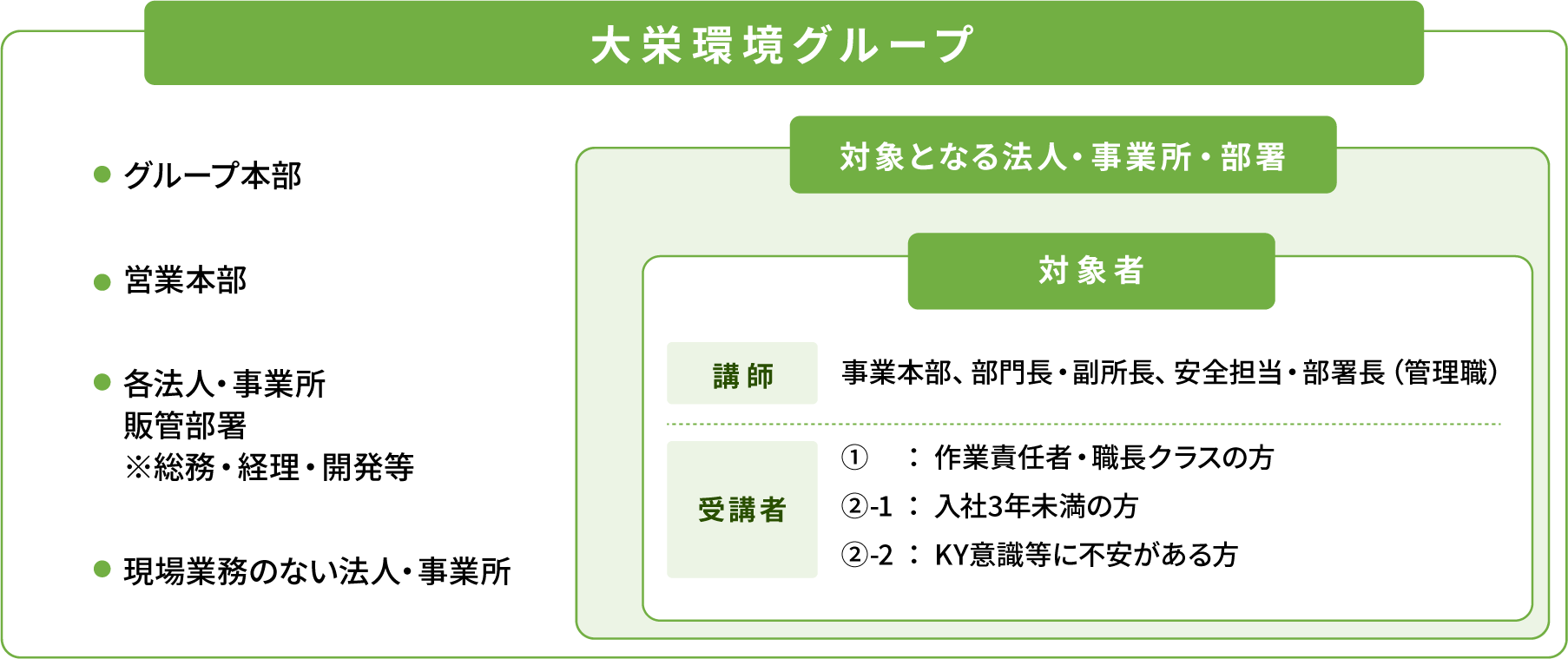

安全教育・訓練

2025年3月期も職長クラス・入社3年未満への座学教育や重大災害発生状況の再現動画の視聴教育などに注力しました。グループ全体では、職長教育の受講者が86人、入社3年未満教育の受講者が164人、重大災害発生状況の再現動画は585人が視聴しました。

教育実施ステップ

教育を行うターゲット

協力会社の安全管理

毎年7月に大栄環境グループ安全大会を開催し、協力会社に対して「安全衛生⾏動指針」を周知しています。収集運搬を業務委託する協力会社については、事故災害件数のカウント対象ではありませんが、間接的に安全活動情報を共有しています。

場内作業で常駐している専属協力会社については、大栄環境グループ従業員や派遣社員と同等にデータの一元管理をしており、安全教育や、日々の危険予知能力の向上および注意喚起についても同様の活動をしています。

車両事故低減

大栄環境グループ運輸部門では、「実技教育」「安全作業教育」「ヒヤリハット映像教育」「運輸部門コンプライアンス教育」に注力してきました。2025年3月期は、車両運搬部門の事故災害が合計45件発生しました。乗務員や補助員が被災した(ケガをした)負傷災害は10件、人のケガを伴わない物損事故・交通事故が35件。全体件数・負傷災害件数とも2024年3月期より減少しました。

- 実技教育(車両特性の体験、体感教育)

- 前年度に引続き、上期・下期に分けて新しい実技体験教育を実施。自ら体験することにより座学だけでは伝わらない危険性が「よくわかる」と受講者から高評価を得ています。

- ・上期 「ながら運転の危険性」

- ・下期 「逸走事故の怖さ」

- 安全作業教育(負傷災害の再現映像による視聴教育)

- 負傷災害を映像として再現するなど、視聴疑似体験を通じて危険感受性の向上を目的に実施しています。

- ヒヤリハット映像教育(ドライブレコーダー映像KYT)

- 月次の安全教育で、ヒヤリハットや他車の交通事故など、さまざまな映像を活用して視聴教育を継続しています。また車両入替時の新車にはドライブレコーダー車内インカメラを導入し、事故抑止と今後の事故分析に役立てています。

- 特別教育(テールゲートリフターの操作に関わる教育)

- 厚生労働省からの、労働安全衛生規則等の一部改正によるテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への「特別教育」の義務化(2024年2月より施行)に伴い、大栄環境グループ内の法人でテールゲートリフター車を使用する各拠点の教育担当者へ、テールゲートリフター特別教育テキスト、DVD映像資料を共有し、講習を実施しました。2025年3月期も継続して、対象者に特別教育を実施しています。

ステークホルダー・エンゲージメント

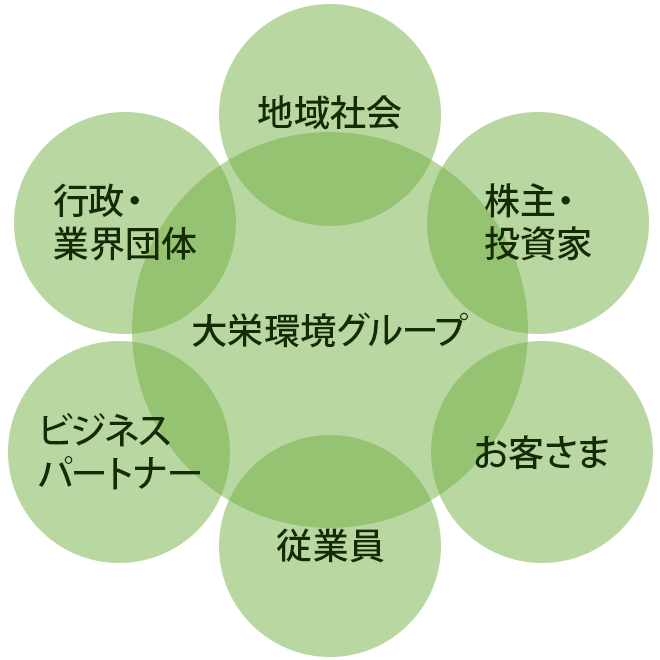

大栄環境グループの主なステークホルダー

大栄環境グループは、「お客様」「株主・投資家」「ビジネスパートナー」「行政・業界団体」「地域社会」「従業員」など、多様なステークホルダーの皆さまとの関係を大切にし、その信頼に応えることで、事業を通じた新たな価値を生み出していきます。

| ステークホルダー | 主なエンゲージメント手段 | |

|---|---|---|

| お客さま | 大栄環境グループが提供するサービスをご利用になられる全てのお客さま |

|

| 株主・投資家 | 大栄環境株式会社の株主をはじめとした、個人・機関投資家の皆さま |

|

| 行政・業界団体 | 政策・法令・イニシアティブを所管する国・地方自治体・団体等 |

|

| ビジネスパートナー | 環境・社会・経済の課題解決に向けて協働するパートナー企業をはじめ、サービス提供のために、さまざまな協力をいただいている全て企業 |

|

| 地域社会 | 大栄環境グループの事業に理解・信頼をしていただいている地域の方々や、人々が暮らす社会・自然環境 |

|

| 従業員 | 大栄環境グループで働くすべての従業員とその家族等の皆さま |

|

地域社会との関わり

私たちの事業は、地域の皆さまとのコミュニケーションを通して事業を理解していただき、その信頼の上に成り立っています。地域の皆さまの生活に寄り添い、地域を支えていくことでこれまで以上に信頼を深めていくことができると考え、『オ―プン』『ふれあい』『感謝』を合言葉に、さまざまな取り組みを進めています。

地域コミュニケーション

三重ふれあい感謝祭

地域清掃活動

施設見学

ファミリーマート開設

三重FCくノ一三重とのスポンサー契約

ちびっこ野球大会協賛

地元雇用の推進

地元雇用を積極的に推進し、地域の活性化を目指しています。農事組合法人や和泉リサイクル環境公園では、地元雇用の皆さまに技術や知識の提供といった面でも、ご協力をいただいております。

カスタマーズセミナー

お取引先のお客様を対象にカスタマーズセミナーを開催しています。排出事業者様の視点に立った多岐にわたるセミナー内容で好評をいただいております。

和泉リサイクル環境公園

大阪府和泉市にある和泉リサイクル環境公園は、元々管理型最終処分場でした。埋立が完了した跡地を自然溢れる憩いの空間として地域にお返ししたいという私たちの想いをかたちにしたものです。公園内の施設にはさまざまなリサイクル品も使用しています。四季折々の花とスポーツを楽しむ公園として年間を通して多くの方々にご来場いただいております。

(第一回最優秀賞作品)